今回ご紹介する上武やす子さん(2024年3月逝去)は、アイヌ解放運動を率先して行うフチでもありました。その暖かい人柄は人をひきつけ、アイヌ刺しゅう教室「ピリカノカ」を運営。彼女の書籍は今なおアイヌ刺しゅうに携わる方達から支持されています。

uetake yasuko

「衣装一つ無くては、儀式もできない」

上武さんは1934(昭和9)年に室蘭市に生まれました。1978(昭和53)年、当時の登別市長がアイヌウタリの墓(土饅頭)をことわりなく破壊し、自分の家の墓をその上に建てていたことが問題となり、当時43歳だった上武さんは、ウタリ協会登別支部の有志と一緒に抗議活動を開始しました。

当時のウタリ協会登別支部は、1946年に設立されて以後、差別の厳しかったことから支部活動は停滞を続けていました。しかしこの問題をきっかけに、上武さんたちはアイヌ民族復権活動に関わるようになりました。このようにウタリ協会登別支部が再スタートし、1987(昭和62)年には、新しい鮭を迎えるための儀式「登別ペッカムイノミ」(当時のラオマップカムイノミ)も復活させました。(「アイヌ語と文化伝承」上武和臣、2007)

しかし、儀式を行うにも民族衣装が無かったことから、「衣装一つなくては、儀式もできないよね」といって、各地に勉強に行ったのが、上武さんの民族衣装作成の始まりでした。その後、ウタリ協会登別支部でアイヌ語教室を開催するなど、アイヌ文化を後世に伝える「伝承活動」を続けてきました。(「上武やす子とピリカノカ」小坂博宣、2007)

上武さんは、2024年に惜しまれながら89歳で逝去されました。ここでは、2007年発行の著書「上武やす子とピリカノカ」から抜粋して、上武さんのインタビューを掲載します。

「上武やす子とピリカノカ」インタビュー

~抜粋~

昭和52~3年頃に登別にとって大きな問題があり、地域の活動に参加するようになりました。と同時に、やはり自分たちのことは自分たちで率先して動かないとダメだと思いアイヌ活動に目覚め関わっていくようになりました。昭和60年には生活相談員に就任し、本腰を入れてアイヌ活動に取り組むようになり、ウタリ協会登別支部をゼロから立ち上げました。

当時、支部には本当に何もなかったです。各支部のイチャルパや色々な儀式の列席する時に着る民族衣装が無い。なんとかして登別支部の衣装を作りたいと思うようになりました。そのうちに会員のところで昔の登別の写真があったのでそれを借りて、その中から、文様を作り替えて登別支部の衣装を作ろうということになりました。そこで伊達のアイヌ刺しゅう教室にも通い、基礎を習いました。

そのうちに、登別市の文化事業の一つとしてアイヌ刺しゅう教室を一般市民向けに募集したところ15名の参加がありました。その後、有志が集まって刺しゅうの会をつくろうと「ピリカノカ」が出来ました。そして、たくさんの登別風の作品ができました。もちろん勉強のための複製もてがけています。

~抜粋終わり~

手仕事に愛を込めて

上武さんはアイヌ民族の衣装の製作だけでなく、アイヌ解放運動を率先して行ってきました。生活相談員の仕事から始まり、民族衣装の製作、アイヌ語教室運営、アイヌ古式舞踊の指導など多岐にわたる活動を行い、「ピリカノカ」や「カリㇷ゚の会」など、さまざまな会のリーダーとして活動を牽引してきました。手仕事の分野においても、その情熱は同じように向けられました。本の中から、上武さんの手仕事に関する記述をいくつか抜粋します。どれだけの愛を注いで制作に当たっていたかが、わかるような文面です。

「ツノを意識してピンと立ててみました。我ここにありという気持ちを込めて、息子のために作りました。」(北の手仕事展示会「誌上篇」P72、2012)

「布や糸も草木染めにしましたが、生成りの白地が妙に白くて気に入らず、悩んだ末、地元の温泉に3回ほど漬け込んだところ、よい色合いになりました。」(北の手仕事展示会「誌上篇」P73、2012)

「民族として、刺しゅうをやって一番嬉しかったことは、夫、息子たちのカパラミㇷ゚を作ったことです。先祖に感謝です。」(北の手仕事2019展示会「誌上編」P7、2020)

アイヌ刺しゅう教室「ピリカノカ」

ピリカノカはアイヌ語で「美しい形」という意味で、アイヌ刺しゅうやござ編みなどの伝統文化の伝承活動に取り組み、毎年展示会を開催しました。

伊達のアイヌ刺しゅう教室で基礎を習った後、アイヌ協会登別支部で機動訓練を始め、生活館推進事業の中で市民の方と一緒に勉強を始めました。事業が終わって、このまま刺しゅうの勉強を終えるのはもったいないから会を作って続けようと、1994年に「ピリカノカ」という刺しゅう教室を立ち上げました。(平成17年度世代間交流事業講演内容)

アイヌ文化を学び継承する女性の会「カリㇷ゚の会」

1998年に結成された「アイヌ文化を学び継承する女性の会」の愛称で、「カリㇷ゚」はアイヌ語で「輪」を意味します。上武さんが世話人代表を務め、伝統的アイヌ衣装の製作技術の記録・継承、博物館資料の補修・複製、展示会や出版等を行ないました。

「カリㇷ゚の会」主な活動

- 1999年 アイヌの女性による伝統工芸の製作公開ワークショップ/スミソニアン研究所国立自然史博物館(ワシントン)

- 1999年 アイヌ関連総合研究等助成事業「千歳地方アイヌ女性による四季の手仕事」

- 2000年 アイヌ文化青森研修旅行

- 2001年 『アイヌ・女の手仕事2001』展示会/札幌資料館

- 2002年 カムチャツカ視察研修旅行「カムチャツカ州立教育大学サマーキャンプ」(カムチャツカ先住民との交流プログラム)ワークショップと公演参加

- 2002年 ドイツ資料調査研究旅行「オモンペとその縫製技術の研究の旅」

- 2003年 オランダ・ドイツ資料調査旅行

- 2004年 『アイヌ・女の手仕事2004』展示会/札幌資料館

- 2007年 『北の手仕事~テケカㇻペ ヌカㇻ ワ ウンコレヤン』/北海道開拓記念館

- 2011年 『北の手仕事~カンナ イカㇻカㇻアㇱ ルウェタパンナ』/北海道開拓記念館

- 2019年 『北の手仕事2019』/北海道博物館

- 2012年 解散、解散記念誌「カリㇷ゚の歩み」発行

Books

上武さんの書籍は下記よりご購入いただけます

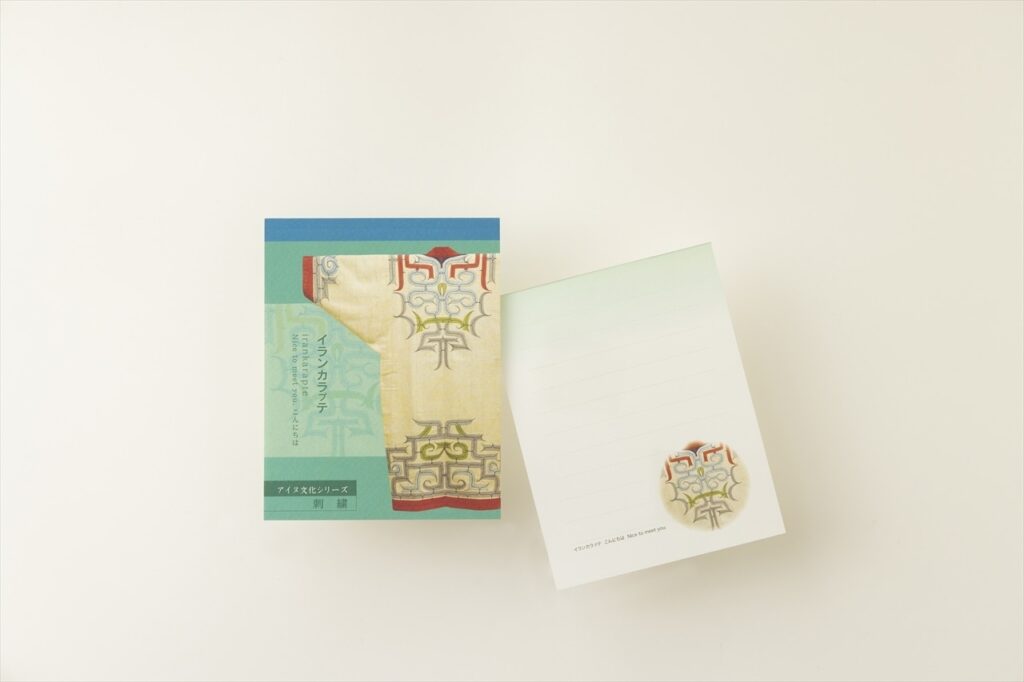

product

上武さんのアイヌ刺しゅうを使用した文具は下記よりご購入いただけます