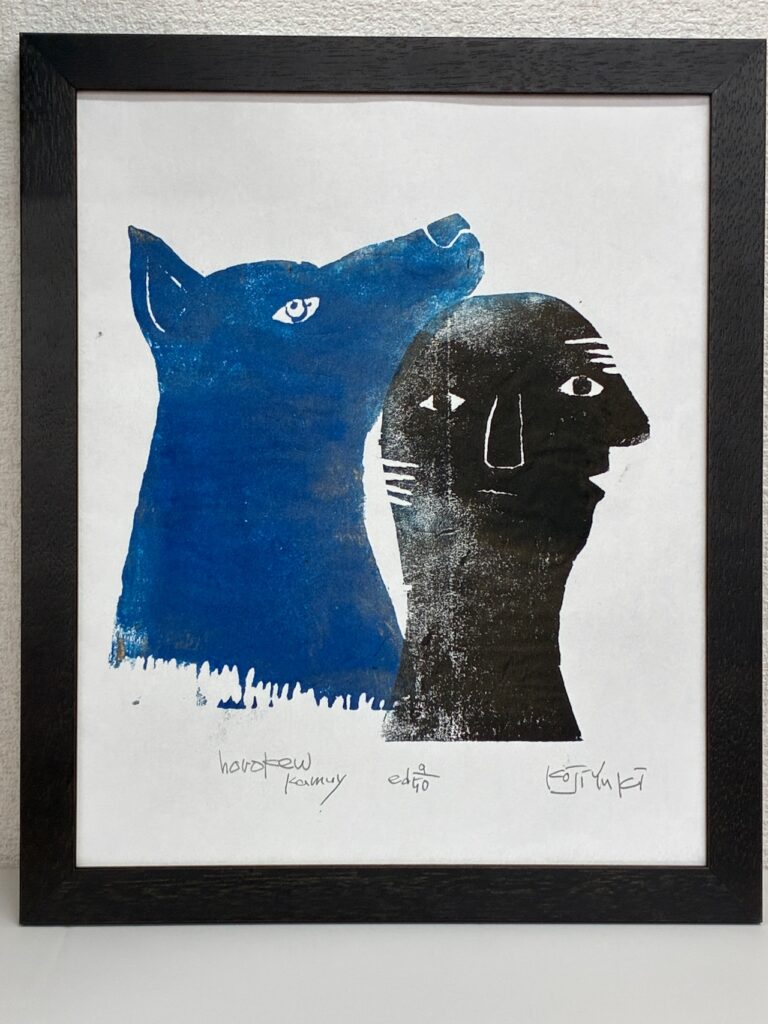

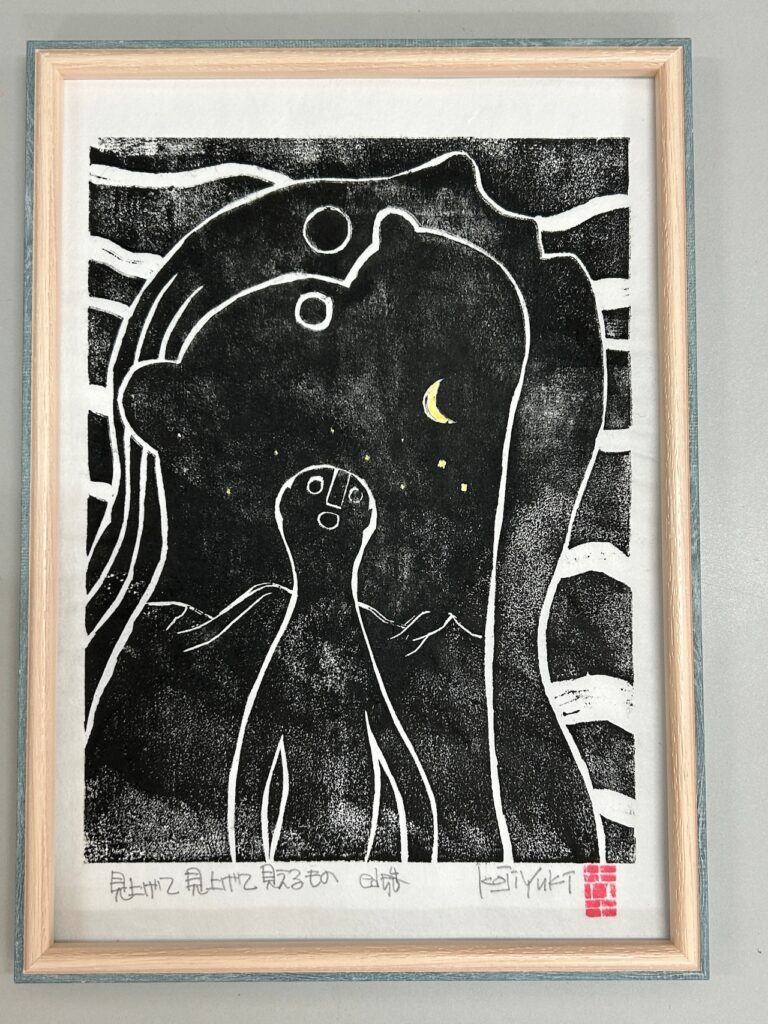

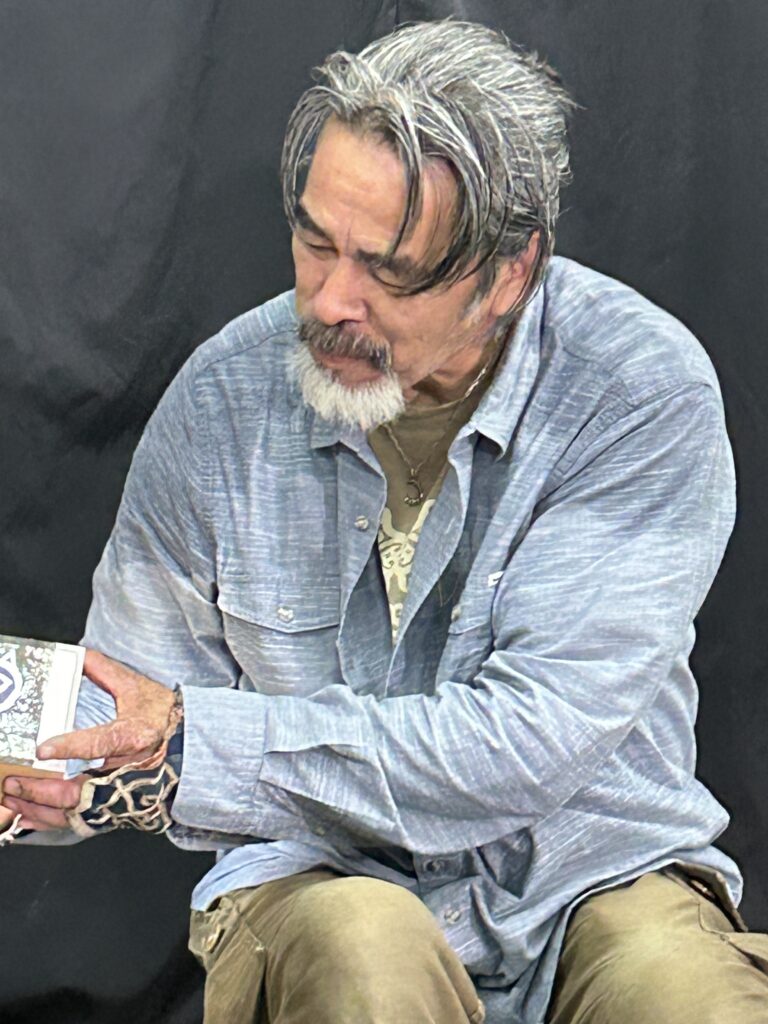

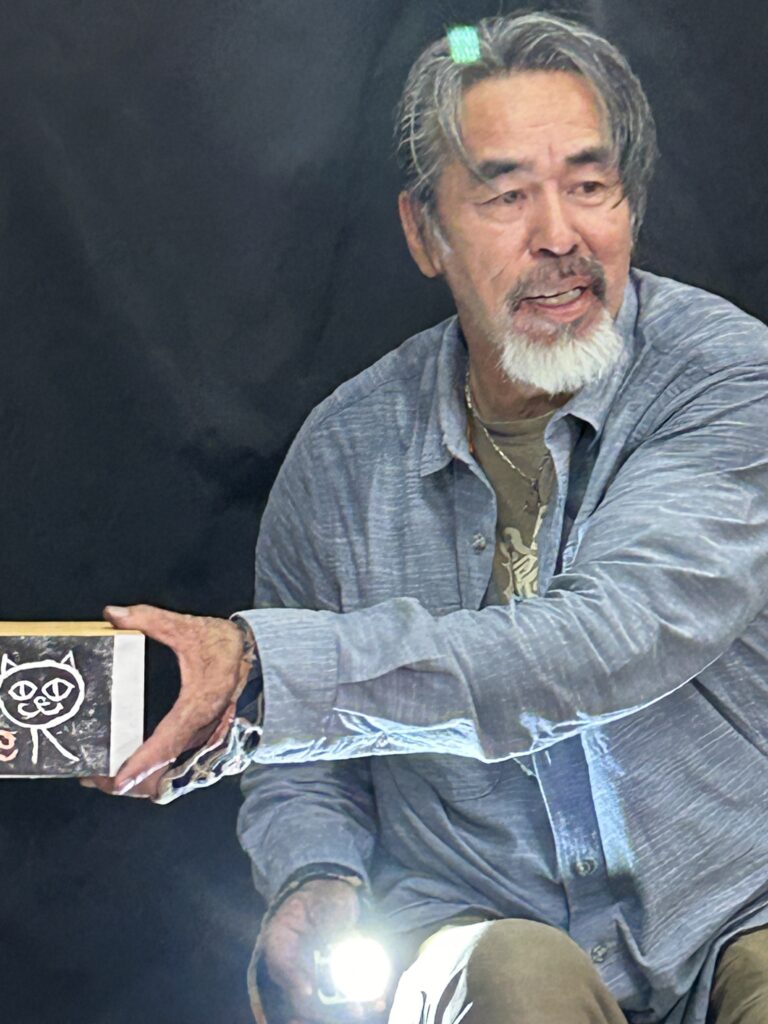

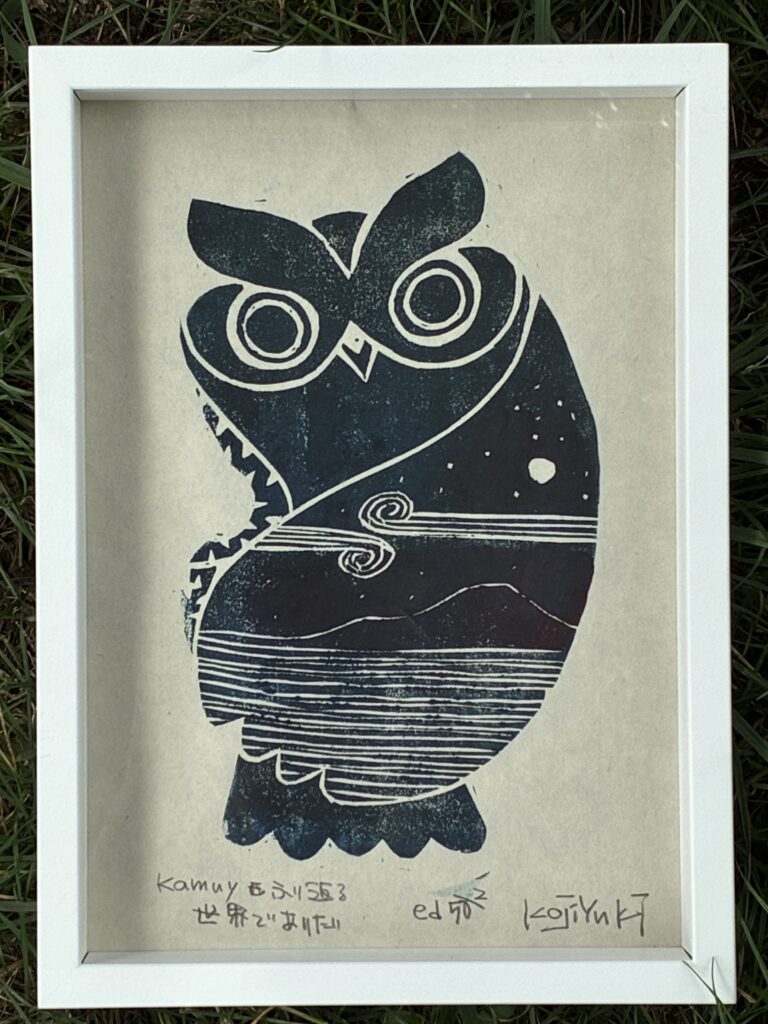

版画、詩、音楽、アニメーション…。様々な手法を用いながら、アイヌ文化の世界観の語り部として活動する結城さん。作品集『結城幸司 詩と版画 2014~2024カレンダーより』から、その詩をひとつご紹介します。

神話には ふるさとがある

そのふるさとを こわしたら

神話は 帰ってゆけない

Interview

神話の帰る場所

―-この詩を読んだとき、なぜか心をつかまれたのですが、どんな意味が込められているのですか?

結城さん『アイヌの口承文芸の中には、カムイユカㇻという、カムイ(=動物)を主人公にした物語の種類があります。この詩が表しているのは、例えばオオカミを滅ぼしたゆえに、アイヌのオオカミの神話は消えるということです。もし今後クマを滅ぼしたら、クマの神話も消えてしまうでしょう。人間は、木も切るし、生き物を殺して食べます。それは破壊行為であることに違いはありません。生き物を殺しながらカムイの世界を作ることは、矛盾しているように見えるかもしれません。けれど、アイヌ文化はそこに祈りをつけ、また帰ってきて欲しいと、命の循環に感謝するのです。』

―-短編アニメーション「七五郎沢の狐」では、医療廃棄物の問題をキツネの視点から語っていらっしゃいますね。

結城さん『函館の東山で廃棄物の問題に悩んでいる人がいると言うので、呼ばれて行ったのが始まりです。そのとき現場を見て、ひどいなと思いました。穴が掘ってあってそのまま医療品を捨てたり、木に点滴の管がぶら下がっていたりね。でも自分はそこに住んでいる訳ではないから、「どうしたらいいかな」って思いながら、帰り道を運転していました。すると大沼を抜けたとき、キツネがポンと目の前に表れたんです。そこで、気付いたんです。環境が壊されたら人間だけじゃなく、動物も住めなくなるんだよな、って。そこから3~4時間運転するうちに、このストーリーが出来上がりました。』

豊かな大地から産まれた文化

―-映画の中で「私も母からおそわった狐の生き方をしたいものだが、このごろはそうもいかず、先祖代々過ごしてきたこの土地を去ることにしたのです」という台詞がありました。

結城さん『このアニメには、アイヌ文化も裏テーマとして隠れているんです。アイヌ文化も、昔のような生き方はできないでしょう。その中でどっぷり生きられたらいいかもしれないけど、自治区とか独立するとか、不可能に近い。言葉だって同じではいられない。でもアイヌには、この世界観がある。だから、アイヌ以外の人々にも知って欲しいんです。この土地を生きる物語は、もっと豊かだって。水や風を神様と呼ぶ、北海道で産まれ育った文化に、まちがいはないはず。だから、自分が「間(あいだ)」に入って、その世界にいざなうガイドをするんだって思っています。』

―-先程の結城さんの本の、この部分ですね。

私は、この川の

古い呼び名を知らない

私は、この風の

名前のつけかたも知らない

私が知るのは、

命育てるその力の

大きなことだけ

結城さん『現代では狩りもできないかもしれないし、コタンも作れない。でも、この豊かなアイヌ文化をアートを通して表現することはできるんです。アイヌが奪われた権利を求め、要求してきた時代があったことは、必要だったと思います。僕の父もそうやって戦ってきた人でした。でも、僕は間に入って「共に生きている仲間でもあるんだよ」と伝えながら、ユカㇻクㇽ(語り部)としての生き方を目指しています。』

故郷にもどり、世界と出会う

―-結城さんは長く関東にお住まいで、30代で北海道に帰ってこられましたが、移住は大きな決断だったのでしょうか?

結城さん『僕は元々釧路で生まれたんですが、若い頃は東京でサラリーマンをしていたんです。それなりにお金も貰ってはいるんだけど、自分の内面的なことは考えなくてもいい社会でした。それがバブルが弾けて、お金も仕事も立場も失ったとき、自分は何も持ってないことに気づきました。死が頭をよぎったことも、あったかもしれないな。そんな時に、東京のアイヌ料理店「レラチセ」で、宇梶静江さん達と出会ったことや、「インディアン魂」という本を読んだことで、自分はアイヌとして生きてこなかったことに思い当たったんです。本の中のインディアンの戦いは、父の姿と重なるものがありました。』

―-結城さんは、世界の先住民とも交流を重ねていますが、どうしてですか?

結城さん『2002年にインドネシアで開かれた先住民の会議に参加したのですが、日本の現実と全然違うんです。先住民を支援する団体がいくつもあるのですが、その中に売春婦の援助をしているNGOがありました。そこにいた子供がアンパンマンの服を着ていたのですが、僕の長男が着ていたのとちょうど同じシリーズの服だったことに、衝撃を受けました。覆すことのできない、圧倒的な貧富の差を目の当たりにして、自分の中の世界が崩れました。それから、「先住民ってなんだろう?」と自問するようになったんです。』

歩みをならべる日も、やがては

結城さん『その後、ハワイのマウイ島の世界先住民カヌーフェスティバルに招かれたこともありました。そこでは高級ホテルがスポンサーについていて、盛大なセレモニーが行われていました。その中でホテルのオーナーへのインタビューがあり、「なぜ先住民支援に力を注ぐのか?」という質問がありました。彼は「ハワイの平和のイメージは、自然の平和さである。その自然に息づく文化を作り上げてきたのは先住民だ。だから、その文化を大事にしなくては、この場所は特別な場所ではなくなってしまう。」と答えていました。こうした世界の先住民との触れ合いの中で、自分の知っていたのは狭い世界なんだなと自覚していったんです。』

―-世界には先住民との対立構造ではない、もっと別の向き合い方もあるということですね。

結城さん『米がないとか、野菜が採れないとか言うけれど、もともとは人間の食べ物である前に、それぞれが生きる力を持つ「命」なんです。水がなくて、植物も苦労しているかもしれない。クマも、食べ物がないから本来なら来たくもない人里におりてくる。人間の目線を手放して、カムイの視点から人間社会を見つめる力が、アイヌ文化にはあるんです。その豊かさで、知里幸恵さんの書いたように日本文化と「歩みをならべ」、一緒に進んでいくことが僕の願いです。』

※写真は全てご本人の許可を得て撮影・掲載しました

Product

結城幸司さんの木版画作品の一部を下記よりご購入いただけます